属于闷片一族~~

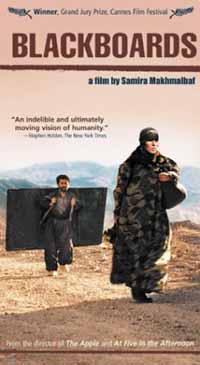

【片名】:老师的黑板/黑板

【导演】:米拉・马克马巴夫

【类型】:纪录/剧情片

【上映时间】:2000年

《黑板》:零售贫困

故事:

大山中,两个中年男人迫于生活压力背上黑板去找愿意付学费的小学生。一个找到贩私货的儿童团伙,孩子们勉强分他半块面包;另一个混入一群找寻回伊拉克故乡道路的库尔德难民,靠劳动赢得40枚核桃,却失去了黑板。

评论:

本片引人注目之处是其导演是个只有20岁的伊朗女孩子,萨米拉・玛赫玛巴夫。她父亲是知名导演,担任她的监制和美术指导,帮了不少忙。影片沉着均衡,相当成熟,不象个刚出道的人做的。这是萨米拉的第二部长片。

伊朗是个奇特的国度,宗教压力并没有阻止人们发挥自己的潜能。部分妇女能够冲破道德规章的束缚,意识形态和政治审查没有打垮电影工作者对残酷现实的记录。数年前最严重的事件是伊朗电影领军人物阿巴斯・库斯塔米《樱桃的滋味》。片中人物选择自我了结生命,还涉及退役军人。伊朗当局曾企图阻止影片的问世,并在影片要出国展映时痛下杀手,但最终,阿巴斯说服了他们。

萨米拉在西方公开场合出现时,黑袍白纱,露着张圆脸,很恬静,没有中国女导演们张牙舞爪的劲头。

如同近年来其他的伊朗影片,《黑板》简捷明了,没有在基本的故事之外说一丁点别的事情,没有气氛或抒情的镜头。视觉和听觉都很单纯.因而对比也很容易做出来,很有力量:黑板在灰黄的大地上,杂沓的脚步中远处传来的孤零零的枪声。

比较难以评论的所谓后殖民主义的问题,即伊朗电影是否在出卖自己国家的贫困来取悦西方人,并进而使少部分电影工作者达到先致富的目的。

问题之所以该提出来,是因为伊朗电影在深厚的人文关怀,简单有力的电影语言上做出巨大贡献之后,多少在重复自我。近期此间上演的另一部伊朗影片也是部处女作,也是有关库尔德人流浪的。而且,大陆人或多或少知道库尔德难民问题是伊朗的对头伊拉克和土耳其制造的。

其次,这些伊朗影片都是用西方的资金制作的。去年阿巴斯在威尼斯电影节获得评委会奖的《乘风而去》,投资方是法国的第三大院线MK2。《黑板》是用意大利电视台的资金做的。

这个问题在大陆电影中也曾被一再提到。事关部分人的民族感情,官方的观点杂糅其中,讨论异常困难。以下只能是个人观点:

既然谈的是最简单的电影,就回到最简单的原则,比如\"真善美\"。这三条,伊朗电影,包括《黑板》,都做得很好.我们感受到现实的力量,人性的崇高,生活的美妙。

浪漫主义的或拔高现实的作品,能否在西方人的心目中起到提高伊朗人或中国人形象的作用,大有疑问。伊朗没有这样的作品,难以比较。既然我们在大陆做了很多这样的工作,可以想象组织美国海军陆战队员们集体观看《大决战》,戈尔和小布什的竞选班子看《焦裕禄》,甚至可以请莱文斯基看《喜莲》。看完之后,他们就会认为中国军人战无不胜吗?中国官员的形象会普遍提高吗?

这些目的可能达到。而现实的力量很强大。所以在“真善美”三条原则中,真实在第一位。失去真实,讲假话唱高调,即使再动听,也自是自欺欺人。

|

|手机版|希望之光工作论坛

( 京ICP备18037495号 )

|手机版|希望之光工作论坛

( 京ICP备18037495号 )